Premessa: la dimensione identitaria come catalizzatore per il Movimento 23 Marzo

Tra aprile e luglio del 1994, il Ruanda fu teatro di uno dei più drammatici episodi di violenza del XX secolo. Secondo le stime di Human Rights Watch, tra i 500.000 e il milione di persone, per lo più appartenenti alla minoranza tutsi, furono uccise in un massacro sistematico orchestrato da estremisti hutu. Il genocidio si concluse con l’emergere del Fronte Patriottico Ruandese (FPR) guidato da Paul Kagame, oggi Presidente del Paese, che portò alla formazione di un Governo a maggioranza tutsi e alla fuga di milioni di hutu verso i Paesi confinanti, tra cui lo Zaire, l’attuale Repubblica Democratica del Congo (RDC).

Le conseguenze del genocidio furono immediate e devastanti per l’intera regione dei Grandi Laghi. L’afflusso di rifugiati hutu nella RDC orientale incluse anche membri delle ex Forze Armate Ruandesi e delle milizie Interahamwe, responsabili delle atrocità del 1994. La loro presenza contribuì alla destabilizzazione della regione e alla creazione di milizie armate, tra cui le Forze Democratiche per la Liberazione del Ruanda (FDLR), che continuano a operare ancora oggi. La risposta del Ruanda fu un attivo coinvolgimento militare nella RDC, giustificato ufficialmente dalla necessità di neutralizzare le FDLR, ma che finì per alimentare ulteriormente le tensioni nella vicina RDC.

È in tale contesto di tensioni etniche e rivalità regionali che si inserisce la nascita del Movimento 23 Marzo (M23), un gruppo armato che afferma di proteggere la minoranza tutsi congolese e che, a distanza di oltre un decennio dalla sua prima apparizione, è tornato a essere un attore centrale nell’instabilità dell’est della RDC.

Le origini dell’M23

Il Movimento 23 Marzo, uno degli attori principali delle attuali tensioni nell’est della Repubblica Democratica del Congo, è un gruppo armato nato nel 2012 da una fazione dissidente del Congresso Nazionale per la Difesa del Popolo (CNDP), un’altra organizzazione ribelle attiva nella regione. La scissione avvenne in seguito alle accuse, da parte di alcuni ex miliziani del CNDP, di un mancato rispetto degli accordi di pace siglati il 23 marzo del 2009 tra il movimento e il Governo di Kinshasa. Ritenendo disattese le promesse di integrazione nelle Forze Armate congolesi e di tutela della comunità tutsi, molti ex combattenti ripresero le ostilità armate, dando origine all’M23.

Nel giro di pochi mesi dalla sua formazione, il Movimento 23 Marzo riuscì a conquistare diverse aree strategiche nella provincia del Nord Kivu, inclusa la città di Goma, capoluogo regionale e centro nevralgico situato al confine con il Ruanda. Tuttavia, le pressioni esercitate dalla comunità internazionale e dagli attori regionali costrinsero il gruppo ribelle a ritirarsi dalla città, ripiegando verso territori sotto l’influenza di Kigali. Per quasi un decennio, l’M23 rimase in una fase di latenza, ma nel 2021 riprese le operazioni militari, ottenendo significativi successi sul campo e riemergendo come uno degli attori centrali nell’instabilità dell’est della Repubblica Democratica del Congo.

Le ragioni della ripresa delle ostilità

Diverse sono le possibili motivazioni dietro la recrudescenza delle ostilità tra il Movimento 23 Marzo e le Autorità congolesi:

- Mancata attuazione degli accordi di pace del 2013

L’M23 ha giustificato il ritorno alla violenza con il mancato rispetto dell’accordo di pace firmato con il Governo congolese quasi dieci anni prima, chiedendo il ripristino della leadership del gruppo, fuggita in Ruanda dopo la sconfitta del 2013. In particolare, l’M23 sostiene di essere stato attaccato improvvisamente dalle Forze armate congolesi dopo che il Governo di Kinshasa aveva proclamato la legge marziale nelle province del Nord Kivu e di Ituri nel maggio 2021. Tale attacco sarebbe avvenuto dopo il fallimento degli sforzi finalizzati alla risoluzione delle questioni irrisolte tra la leadership dell’M23 e l’Esecutivo congolese, il quale avrebbe ospitato segretamente una delegazione del gruppo ribelle a Kinshasa, nella prima metà del 2020.

- Aumento delle tensioni etniche

Come già sottolineato in precedenza, la regione orientale della RDC è caratterizzata da una forte frammentazione etnica e dalla presenza di numerosi gruppi armati. Di seguito, alcuni tra i più attivi, oltre all’M23:

– Le Forze Armate della Repubblica Democratica del Congo, l’Esercito ufficiale di Kinshasa, afflitto però da problemi di corruzione, scarsa disciplina e una catena di comando inefficiente. Di fatto, alcune fazioni dell’Esercito congolese sono state accusate di collaborare con gruppi armati per il controllo delle risorse minerarie, compromettendo l’efficacia delle operazioni militari contro i ribelli, nonché di numerosi atti di violenza perpetrati contro la popolazione civile.

– Le Forze Democratiche per la Liberazione del Ruanda, composte in prevalenza da hutu, che si oppongono ai tutsi per il controllo dell’area nord-orientale del Congo.

– Le Allied Democratic Forces, un’organizzazione originariamente ugandese con legami dichiarati con lo Stato Islamico e responsabile di numerosi attacchi contro civili e Forze di Sicurezza.

– La Cooperativa per lo Sviluppo del Congo (CODECO), un gruppo armato basato principalmente nell’Ituri e composto da miliziani della comunità lendu, coinvolto in scontri etnici con le comunità hema.

– Vi sono infine numerosi gruppi armati locali, spesso definiti “Mai-Mai”, nati come milizie di autodifesa, ma spesso coinvolti in attività di banditismo e sfruttamento delle risorse naturali.

In tale contesto, l’M23 afferma di combattere per difendere la minoranza tutsi congolese dalle minacce di milizie rivali e dallo stesso Governo di Kinshasa, ritenuto responsabile dalla leadership del Movimento di mancata protezione della propria etnia nel nord-est del Paese.

- Interessi economici e il ruolo del Ruanda

Le province orientali della Repubblica Democratica del Congo (RDC) sono tra le regioni più ricche di risorse naturali al mondo, ospitando ingenti depositi di coltan, oro, diamanti e altri minerali strategici fondamentali per le industrie tecnologiche globali. Tale ricchezza mineraria ha reso il territorio oggetto di contesa tra gli attori locali, regionali e internazionali, tra cui il vicino Ruanda, accusato dal Governo di Kinshasa di alimentare l’instabilità per ottenere un vantaggio economico e geopolitico nella regione. Il Ruanda, dal canto suo, ha respinto le accuse, affermando che il suo coinvolgimento nella RDC è motivato esclusivamente dalla necessità di proteggere i propri interessi di sicurezza, in particolare contrastando la presenza delle Forze Democratiche per la Liberazione del Ruanda.

Recenti sviluppi e tentativi di pace

L’evoluzione della crisi nell’est della Repubblica Democratica del Congo rimane altamente incerta e dipende da una serie di fattori interconnessi, tra cui l’efficacia degli sforzi diplomatici, la volontà politica delle parti coinvolte e il livello di coinvolgimento degli attori regionali e internazionali.

In tale contesto, i tentativi di mediazione hanno finora prodotto risultati limitati. Tra le iniziative più recenti si annovera la proposta di mediazione angolana, che aveva programmato l’avvio di un nuovo ciclo di negoziati tra il Governo congolese e l’M23 a Luanda, con il supporto della Comunità di Sviluppo dell’Africa Meridionale (SADC). Tali colloqui, previsti per il 18 marzo, non sono mai stati avviati, in parte a causa del mancato consenso tra le parti e delle persistenti divergenze politiche. La fallita iniziativa angolana ha evidenziato le difficoltà intrinseche nel trovare una soluzione diplomatica, mentre la situazione sul campo continuava a deteriorarsi.

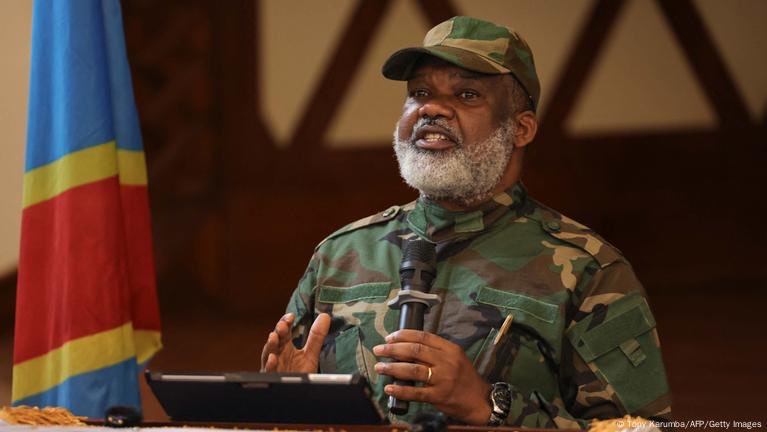

Parallelamente, i negoziati di Doha, promossi con l’obiettivo di facilitare un dialogo tra il Governo congolese e il Movimento 23 Marzo, non hanno portato a progressi significativi. Le divergenze tra le parti rimangono profonde, con Kinshasa che rifiuta qualsiasi concessione ai ribelli e l’M23 che insiste sul riconoscimento dei propri diritti e sulla protezione della comunità tutsi congolese. Il mancato accordo è stato aggravato dal rifiuto esplicito di Corneille Nangaa, figura di riferimento dell’M23, di aderire a un cessate il fuoco, dichiarando la volontà del Movimento di proseguire la lotta armata fino al raggiungimento dei propri obiettivi.

Sul piano militare, la situazione rimane tesa, con l’M23 che continua a consolidare il proprio controllo su aree strategiche, mentre le FARDC, supportate da contingenti della Comunità dell’Africa Orientale (EAC), cercano di contenere l’avanzata ribelle. Poco dopo i colloqui di Doha, il gruppo ha condotto una nuova offensiva, conquistando la città di Walikale, snodo strategico nel Nord Kivu, confermando così la propria determinazione a mantenere il controllo su territori chiave. Tuttavia, solo pochi giorni dopo la conquista del capoluogo, in un inatteso cambiamento di strategia, la leadership dell’M23 ha annunciato la volontà di ritirarsi dalla città per favorire lo svolgimento di negoziati diretti finalizzati a una pace duratura.

Conclusioni: prospettive future

Il ritiro dell’M23 da Walikale potrebbe rappresentare un’opportunità concreta per rilanciare il processo negoziale e porre fine alle ostilità, ma al contempo permane il rischio che si tratti di una strategia temporanea per riorganizzare le proprie forze. Il ritiro, se effettivamente attuato, potrebbe essere visto come un gesto distensivo, ma la vera sfida sarà garantire che il cessate il fuoco venga rispettato e che entrambe le parti siano disposte a compromessi per una soluzione duratura.

Nel frattempo, la comunità internazionale ha adottato misure per esercitare pressioni sulle parti coinvolte nel conflitto. In particolare, l’Unione Europea, gli Stati Uniti e il Regno Unito hanno imposto sanzioni mirate a individui legati all’M23, inclusi alcuni suoi leader accusati di crimini di guerra e violazioni dei diritti umani. Oltre al congelamento dei beni e al divieto di viaggio, tali misure intendono limitare la capacità operativa del gruppo ribelle, ostacolandone il finanziamento e l’accesso agli armamenti.

Tuttavia, sebbene le sanzioni abbiano reso più complessa la rete di sostegno dell’M23, non hanno finora portato a un cambiamento sostanziale nella dinamica del conflitto. Gli attori internazionali continueranno a giocare un ruolo cruciale nel tentativo di facilitare il dialogo e garantire che eventuali accordi vengano rispettati. La sfida principale rimarrà affrontare le cause profonde del conflitto, che vanno oltre la sola presenza dell’M23 e coinvolgono questioni di governance, rappresentanza politica e controllo delle risorse naturali. Finché tali problemi rimarranno irrisolti, il rischio di una ripresa delle ostilità rimarrà elevato, con conseguenze drammatiche per la popolazione civile e per la stabilità dell’intera regione.

Edoardo Rega