Premessa: origini storiche e attualità di un progetto incompiuto

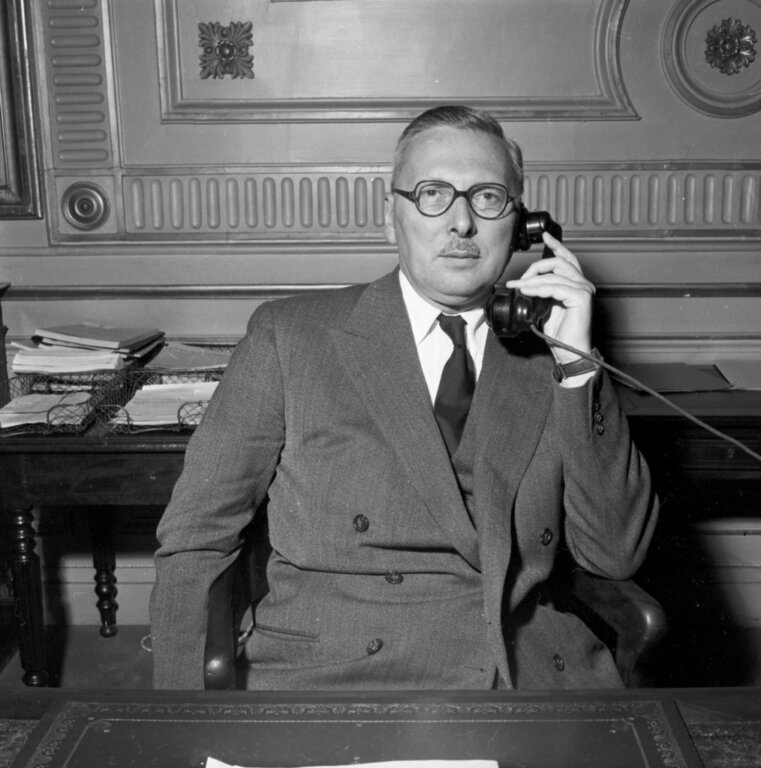

L’idea di un Esercito comune europeo ha origini profonde e risale agli anni ‘50 del Novecento. Il primo a formulare ufficialmente tale proposta fu, il 24 ottobre 1950, l’allora Presidente del Consiglio francese, René Pleven. Il progetto si inseriva nel quadro delle grandi iniziative diplomatiche del dopoguerra, come le intuizioni di Jean Monnet o il cosiddetto “Piano Schuman” del maggio 1950, che aveva posto le basi per la Comunità Europea del Carbone e dell’Acciaio (CECA), e si sviluppò sotto la forte influenza degli Stati Uniti, che vedevano in una maggiore integrazione militare europea un elemento chiave per il contenimento sovietico.

I negoziati avviati a seguito della presentazione del “Piano Pleven” condussero, nel 1952, alla firma del Trattato istitutivo della Comunità Europea di Difesa (CED). Tuttavia, il processo di ratifica si rivelò estremamente complesso e, in ultima istanza, insormontabile. L’opposizione fu ampia e trasversale: in Germania, si manifestarono forti resistenze da parte dei movimenti giovanili e dei partiti comunisti, contrari alla reintroduzione di una forza militare nazionale; in Francia, il dibattito politico interno si dimostrò particolarmente divisivo, con un sostegno circoscritto principalmente ai partiti cattolici e radicali; nei Paesi del Benelux (Belgio, Paesi Bassi e Lussemburgo), pur a fronte di iniziali esitazioni, i Parlamenti nazionali procedettero infine alla ratifica, così come avvenne in Germania. Anche in Italia il trattato incontrò significative perplessità e resistenze. Fu tuttavia la Francia, nonostante il sostegno formale del Governo, a segnare il definitivo arresto del progetto: le profonde divisioni politiche interne impedirono infatti l’approvazione parlamentare del testo, determinando l’insuccesso dell’iniziativa.

Nonostante il fallimento della CED, il tema di un Esercito comune europeo è rimasto oggetto di discussione nel corso dei decenni. Oggi, in un contesto geopolitico in evoluzione, segnato dal conflitto in Ucraina, dall’intensificarsi delle tensioni globali e dall’incertezza sul futuro del sostegno statunitense all’Unione Europea, l’ipotesi di una maggiore integrazione europea in ambito Difesa è tornata al centro del dibattito, con l’obiettivo di rafforzare la capacità dell’Unione di far fronte alle sfide della sicurezza internazionale.

Un Esercito comune per un’Europa più forte? Le ragioni a favore

L’idea di un Esercito comune europeo trova sostenitori tra coloro che vedono in esso un’opportunità per rafforzare l’Unione Europea sul piano della sicurezza e della politica internazionale. Tra i principali vantaggi emergono la possibilità di un’autonomia strategica maggiore, un ruolo più incisivo sulla scena globale e un incentivo all’aumento degli investimenti nella difesa.

1. Rafforzamento dell’autonomia strategica

L’invasione dell’Ucraina da parte della Russia ha evidenziato la necessità per l’Unione Europea di sviluppare capacità di difesa indipendenti. In tale contesto, il Presidente francese Emmanuel Macron ha recentemente sottolineato l’importanza di una difesa europea autonoma, capace di operare efficacemente in vari domini, inclusi terra, mare, aria, spazio e cyberspazio. Un Esercito comune consentirebbe quindi all’UE di rispondere prontamente alle minacce senza dipendere esclusivamente da alleanze esterne.

2. Maggiore peso sulla scena internazionale

L’attuale frammentazione delle Forze armate degli Stati membri limita l’efficacia dell’Unione come attore globale. Un Esercito comune consentirebbe all’UE di presentarsi come un’entità coesa, capace di intervenire in scenari di crisi senza dipendere da organizzazioni esterne come la NATO o le Nazioni Unite. In tale contesto, la Presidente della Commissione Europea, Ursula Von der Leyen, ha ribadito la necessità di rafforzare il ruolo dell’Europa nelle missioni di stabilizzazione, rendendola un partner più credibile sulla scena internazionale.

3. Incentivo agli investimenti nella Difesa

Molti Stati membri hanno storicamente mantenuto livelli di spesa militare relativamente bassi, confidando nella protezione garantita dalla NATO. Tuttavia, il mutato contesto geopolitico sta spingendo verso un incremento degli investimenti nel settore della difesa. Nel 2023, la spesa militare complessiva degli Stati membri dell’UE ha raggiunto i 279 miliardi di euro, con un ulteriore aumento a 326 miliardi di euro nel 2024. Tale trend indica una crescente consapevolezza dell’importanza di rafforzare le capacità difensive europee.

Un’Unione troppo divisa? Le criticità di un Esercito comune

Nonostante i potenziali vantaggi, l’idea di un esercito comune europeo presenta diverse criticità. Tra le principali preoccupazioni vi sono il rischio di indebolire la NATO, la cessione di sovranità da parte degli Stati membri e le difficoltà nel raggiungere un consenso politico e operativo.

1. Possibile indebolimento della NATO

La creazione di una Forza militare europea solleva interrogativi sul futuro della NATO. Alcuni esperti temono che un Esercito comune dell’UE possa duplicare o addirittura minare le funzioni dell’Alleanza Atlantica, compromettendone la coesione e l’efficacia. Tuttavia, rappresentanti dell’UE hanno sottolineato che l’obiettivo è rafforzare la collaborazione con la NATO, non sostituirla.

2. Implicazioni per la sovranità nazionale

L’istituzione di un Esercito comune solleva interrogativi sul grado di sovranità che gli Stati membri sarebbero disposti a cedere. La decisione di impegnare le proprie truppe in un conflitto è una prerogativa tradizionalmente riservata ai Governi nazionali, responsabili nei confronti dei propri cittadini. Un comando centralizzato europeo solleverebbe dubbi su chi avrebbe l’autorità ultima di schierare le Forze armate, rischiando di generare tensioni tra gli Stati membri.

3. Divergenze politiche e strategiche

Come evidenziato in precedenza, la storia dell’integrazione europea mostra numerosi tentativi falliti di creare una difesa comune, spesso a causa di disaccordi interni. Le differenti visioni strategiche, le priorità di politica estera divergenti e la riluttanza di alcuni Paesi a cedere competenze in materia di difesa potrebbero continuare a rappresentare un ostacolo. Anche qualora un accordo venisse formalizzato, resterebbe l’incognita sull’effettiva capacità degli Stati membri di coordinarsi efficacemente in situazioni di crisi.

La prospettiva italiana

L’Italia ha storicamente sostenuto l’idea di una maggiore integrazione europea nel settore della difesa, riconoscendo l’importanza di rafforzare l’autonomia strategica dell’Unione. Tuttavia, il dibattito nazionale riflette una pluralità di posizioni, con differenti sensibilità politiche e strategiche.

Nel 2024, il Ministro degli Esteri Antonio Tajani ha ribadito il proprio sostegno alla creazione di un Esercito comune europeo, considerandolo un elemento essenziale per rendere più efficace la politica estera dell’Unione. Secondo questa visione, un’integrazione più stretta tra le Forze armate degli Stati membri permetterebbe all’UE di affrontare al meglio le crisi internazionali e di rafforzare la propria capacità di mantenimento della pace. Più recentemente, nel marzo del 2025, Tajani ha confermato tale linea.

Tuttavia, all’interno del Governo italiano emergono posizioni differenti. Alcune forze politiche esprimono perplessità sulla possibilità che un’iniziativa di questo tipo possa compromettere la sovranità nazionale o risultare a guida prevalentemente franco-tedesca, mentre la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni ha mantenuto un approccio prudente, sottolineando l’importanza di preservare il rapporto strategico con la NATO. La linea del Governo attuale pone infatti l’accento sulla necessità di rafforzare le capacità difensive europee senza compromettere gli equilibri esistenti né creare inutili sovrapposizioni con le strutture già operative.

Non è un caso che, in tale contesto, l’Italia stia consolidando la propria cooperazione industriale nel settore della difesa. È stata infatti ufficialmente firmata, a fine 2024, la joint venture tra Leonardo e Rheinmetall, dando vita a un’alleanza italo-tedesca volta a innovare il settore dei carri armati. Il progetto prevede investimenti significativi, con oltre 20 miliardi di euro destinati nei prossimi dieci anni all’ammodernamento della flotta di carri armati e veicoli corazzati dell’Esercito Italiano. L’ambizione della joint venture non si limita al mercato nazionale, ma punta anche alle commesse internazionali. Questo tipo di iniziative dimostra come l’Italia stia cercando di coniugare l’integrazione europea nel settore della difesa con il rafforzamento della propria industria strategica nazionale.

Conclusioni: il dibattito resta aperto

L’idea di un Esercito comune europeo continua a suscitare un dibattito articolato, in cui convergono esigenze di autonomia strategica, considerazioni economiche e interrogativi legati alla sovranità degli Stati membri. Le recenti trasformazioni del contesto internazionale hanno riacceso l’interesse per una maggiore integrazione nel settore della difesa, ma persistono divergenze politiche e operative che ne rendono complessa la realizzazione.

In assenza di un consenso pienamente condiviso, il percorso verso un’effettiva unione militare rimane aperto e soggetto a valutazioni politiche future. L’evoluzione di questo progetto dipenderà dalla capacità dell’Unione Europea di individuare soluzioni che tengano conto delle sensibilità nazionali e delle priorità comuni, in un quadro di cooperazione progressiva e pragmatica.

Edoardo Rega